今現在、電気系の回路設計エンジニアとして働いていて、「辞めたい、転職したい」と考える方にお力添えできれば幸いです。

「電気系エンジニア」の仕事は、ある製品のハードにおける電気制御の仕組みを始め、特にソフトウェアを焼き込んで動かすための「回路基板」を設計・評価することです。

皆さんが使っているスマホの中にも当然搭載されていますよね。

最近の大学生は「プログラミング」こそが全てと先入観を持ちがちです。

実際のところ、電気系学科の学生や、アナログ系の研究をする学生は減りつつあるようで、ちょっと残念です。

そんなものづくりの一連の工程の中でも影響力の強い電気エンジニアですが、特に回路設計の仕事を担当していると、辞めたいと思うほど苦労する場面はちょくちょくあります。

「回路設計の仕方が、何度教えられても理解できない。」

「1日で終わるはずの仕事だと上司は言うが、3日かかって詰められた。」

「目に見えないからイメージが湧かない。何度も試作品を壊してしまい、触るのが怖い。」

自分自身が仕事にのめり込んで、ひたすら睨めっこしながら覚えたスキルだからなのでしょうか。

電気系のベテランさんって単に教えることが苦手というだけでなく、指示の出し方も曖昧な傾向があるように感じます。

ベテランさん自身がそうやって成長してきたからというのも理由の一つでしょうけど、やはり良いメンターがいないと、普通のサラリーマン技術者ではいい成長をすることができません。

ハード部門は「デキる人」に仕事が集中する傾向があり、さらには電気系エンジニアというのは基本人手不足なんですよね。(前述の通り、ITに押されて電気系の学生自体少ないです。)

自分でひたすら寝食を忘れて探求していける人は当然伸びます。

さも「それが技術者として当たり前だ」と言う風潮がものづくり業界においては言われますが、私はそうは思いません。

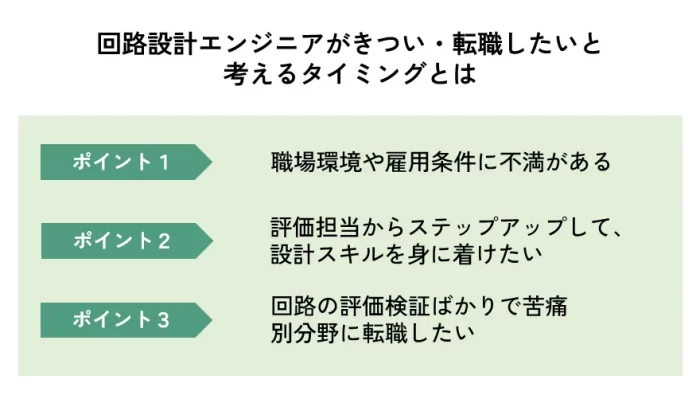

電気系の回路設計エンジニアがきつい、辞めたいと考えてしまうタイミング

また、どういう理由で転職したいと考えるのか、代表的な例を3つ紹介したいと思います。

1)職場環境や雇用条件に不満があり転職したい。

エンジニア職に限らず、全職種で転職理由の第一位に上がるのが職場環境による転職希望です。

技術職・エンジニアにおける職場環境の不満というのはつまり、

- 人間関係の不満(上司との関係も含む)

- 残業時間の多さに対する不満

以上2つのどちらかであることが多いです。

人間関係については、自分か相手のどちらかが他部署へ異動できれば大きく改善できる問題ではありますが、

今の勤め先が中小企業だとすると、おそらく簡単に異動が通らず解消することが難しい問題です。

残業時間についても同様で、多忙で残業時間があまりにも多い状況下なのに異動が通るとは思えません。むしろ人を増やしてほしいくらいというのが、会社としての本音ではないでしょうか。

厄介なのは部署単位ではなく、会社全体で長時間残業が常態化している場合です。

また、雇用条件というのは主に給与面や有休がどの程度使えるのか、と言った点です。

機械エンジニア自体はエンジニアの転職市場全体で見てもかなりニーズが高く、

ある程度の戦力であることをPRできれば、給与交渉においても「他にもっと条件のいい応募先があります」と危機感を与えて転職後の給与アップが期待できます。

2)回路評価からステップアップして、設計についての技術力を身に着けるために転職したい。

2つ目のよくお聞きする理由として、

と言うものがあります。

回路の設計部署のメンバーではあるものの、実際には設計評価を担当していると言うケースですね。

私個人の感想としては、この理由で辞めたい、転職したいと考える方は割合としてかなり多い印象を受けています。

まず、一口に電気系の設計業務といっても、任されている範囲によって大きく難易度や求められるスキルが異なります。

例えば、以下の3つの業務はどれも「電気系の回路に関わる業務」ではありますが、実際には全くレベル感が異なることはおわかりいただけると思います。

- すでに出来上がっている回路基板の指示された部分について、オシロやロジアナを使って波形を読み取るなどデータ取りを行う。

- 出来上がっている基板を、仕様書と照らし合わせながら正常な動作をしているか評価検証し、問題があれば切り分け、特定してフィードバックする。

- 上記に加え、問題を解決するための設計変更(部品やレイアウトの変更)を施す。もしくは旧モデルの回路図を流用して、新モデルの回路設計を行う。

上記の業務は、20代の電気系エンジニアが行うであろう業務ではあり、下に行くほどレベルが徐々に上がります。

しかし、入社した企業、配属された部署による慣習やPJT状況の違いから、

これらを「1年程度で一気に経験する場合」と「5年立っても評価まで」と天国と地獄のような差が生まれます。

結果として、いつまで経っても補助担当の扱いで、自分のキャリアは大丈夫なのか?と言う不安から、辞めたい、転職したいと思うようになるといったところです。

(実際、手が足りないという理由で教育されないまま評価エンジニアから抜け出せず、転職に踏み切る電気系のエンジニアというのは多くいます。)

「キャリアを積む=稼げる能力を身につけエンジニアとして必要とされるようになる」ということです。

自分から手を上げても成長の機会が得られそうにない場合、ステップアップのための転職は間違いなくポジティブに捉えても良いです。

3)電気系の回路評価・検証という仕事自体が嫌、別工程・別分野の業務に転職したい。

何年か電気系の評価検証エンジニアとして業務を行ううちに、

例えば組み込みプログラマーに転身したいといった、別工程に携わりたいと考える人もいるでしょう。

別分野の中でも電気系と親和性の高い、つまりハードの知見があると活躍できる分野はありますので、

本当にその分野のことを1から勉強してやる!という気概があれば、別分野に転身するという選択肢自体はなしではないです。

例えば、組み込みソフト分野では、

ファームウェア層やミドルウェア層ではハード側の知識がないと、いいプログラムというのは作成できません。

作成したプログラムが正常に動作するかを検証して不具合があった場合、

動かない理由はハードかソフトか原因特定していくこともあるでしょう。

回路側の検証をした経験というのは無駄にならず、

むしろ転身した先の部署にハードに詳しい人が少ない場合には逆に重宝され、メンバーみんなが自分のところに聞きに来る、という存在になれるケースもあります。

実際に回路設計エンジニアの転職は難しいのか?

回路設計エンジニアの転職は、一般的には比較的難しいと言われています。

理由としては、技術の進歩に追いつく必要があるため、常に最新の知識や技術について学び続ける必要があることが理由です。

さらに、特に大手メーカーなどで求人が出る傾向があり、中小企業では需要が限られています。

大手メーカーへ転職しようと思うと単に「回路設計ができる」というだけでなく、それ以外の業務スキルや、プロジェクトマネジメントの経験やチームのマネジメント経験が求められます。

こういった理由から、回路設計エンジニアの転職は比較的難しいと言われています

転職先から見る!電気系の回路評価・検証エンジニアを辞めるメリット・デメリット

では実際のところ、電気系の回路評価・検証エンジニアの転職先としてはどのような選択肢があるのか、メリット・デメリットを交えながらご説明します。

1)回路評価→設計へステップアップする転職

- 今の職場で何年も評価に従事している場合、現状を打破してより価値のあるエンジニアに成長することができる。

- 設計と評価は業務としての親和性が高く、これまで培った知識や経験をそのまま活かしやすい。

- 転職しても回路評価・検証の即戦力としての働きを求められる可能性がある(設計担当としての入社が確約されるとは限らない)

- 新たに回路設計のための勉強が必要になるだけでなく、評価検証についても新しい職場でのルールや慣習を学ぶ必要があり負荷はそれなりにかかる。

2)電気系以外の別分野への転職

- 電気系の業務に嫌気が指している場合には大きく業務内容を変えることができる。

- 電気系の知見を活かせる分野はそれなりに多い。転職が成功すれば電気系の知識が豊富ということで重宝される可能性がある。

- 機械系や組み込み分野では大学をまるっとやり直すくらいの学習が必要。(IT系は文系でも取り付けるくらいスタートハードルが低いので除外)

- メーカー正社員、エンジニア派遣問わず、別分野への異動をOKしてくれる中途募集は少ない。募集を見つけるのに多大な時間がかかる。

3)技術職・エンジニア以外の他職種への転職

- 業務内容が一気にがらっと変わるので、評価検証エンジニア特有の悩みは一気に解決する可能性がある。

- 営業やサービス系の職種でも「技術職・エンジニアを顧客とするビジネスモデル」では強い力を発揮できる。(例:メーカー営業、技術営業など)

- オフィス内等、電気にまつわる一般的な生活トラブルは多いので、対応できると面白がってもらえるかもしれない。

- 接客での会話コミュニケーションや、営業でのトーク力など、技術職・エンジニアでは必要とされなかった部分でゼロからの努力が必要。

- 働き方や考え方が大きく変わるため、経験のない業界では困惑する場面や、憧れと裏腹に想定外のストレスを受ける場面も多い。

4)電気系の評価検証エンジニアとして他の職場へ転職する

- 職場環境や就労条件のみが大きく変わる。環境に不満がある場合、その点が解決する。

- 会社や部署の意向で長く同じ作業(単調な測定等)ばかり任されていた場合、成長したい意欲を伝えることでステップアップにつながる業務を与えてもらえる可能性が高い。

- すぐに業務に馴染むことができる。

- しっかりと転職先を探さなければ同じ悩みを抱える可能性がある。

- 前の職場とのルールや慣習、データの扱い方などが異なり、慣れるまでは違いに戸惑う場面がある。

悩みが職場環境や待遇面にある場合は、まずは電気系の評価検証エンジニアとして転職するというプランが、経験者としてのスキルを最も買ってもらいやすいです。

ただし、中途採用面接では「今後の成長に応じて、業務内容をステップアップさせる意向があるかどうか」を確かめておく必要があるでしょう。

いきなり回路設計や他分野への転身という選択を選ぶよりか、以下のように段階が踏める転職をすることが一番良さそうです。

- まずは戦力になれる評価・検証エンジニアとして転職。

- 業務の慣れに応じて、徐々にステップアップ。

そのためにも転職エージェントのアドバイザーから事前に情報を聞いておくとか、面接では担当者にどんどん質問する、という必要があります。

(ステップアップできない転職先へ行くのはキャリアの無駄になってしまいます。)

また、大企業への転職というのはそれなりのキャリアを既に積んでいないと難しいものですが、

エンジニア派遣会社の正社員エンジニアになり、そこから大企業メーカーに派遣に出るという形であれば、それほど労なく大企業に入り込むことができます。

3年以上程度の経験があれば、派遣エンジニアとはいえプロパー(正社員)とはそれほど与えられる業務内容に差がない場合が多いので、

次の転職の際には経験を買ってもらえて大企業への転職が成功する確率はぐっと上がります。

ただし、この場合は会社間での契約内容で「引き抜き禁止」を掲げている場合、トラブルに発展する可能性もあるため、慎重な判断と行動が必要になります。

最終的には「職業選択の自由」が優先されるんですけどね。

なおこのような事情は回路設計エンジニアだけでなく、同じくものづくり系に分類される「機械系エンジニア」でも似た状況になりやすいです。

機械設計がつらいと感じている人に向けては「機械設計に向いていない人の特徴とは?」のページで解説しています。

回路設計エンジニアは「仕事がきつい割に転職が難しい」って本当?

回路設計と一口に言っても、高周波、電源、デジアナ混載、LSI、Verirogなどなど、企業としては中途で採用したい人材のニーズは非常に広く分かれます。

ですから、自分一人で中途採用募集を調べていくことは無謀な作業なのです。

なんとなく、合っていそうかな?ここなら採用されそうかな?と思って応募してみても、実際にはミスマッチでお祈りされてしまう。

回路設計エンジニアの転職が難しいとまことしやかに言われる理由とは、「ミスマッチなのを理解せずに応募してしまっている」と言うことに尽きます。

- 転職サイトから自分で選ぼうとしたところ、求人票に業務内容や必要スキルが細かく書いていない。

- しかも、やたらと派遣会社の求人ばかりが出てくる。(→無期雇用派遣の会社は広告費を増額することで、作為的にリストで上位に表示させています)

- なんとなく合っていそうかな?と、ミスマッチと理解せずに応募してみるも不合格が続く。

- 「回路設計エンジニアは転職が難しい」と勘違いしてしまう。

それで、自分の希望に合っていそうだとか、これくらいの規模の会社なら自分でも採用されるんじゃない?と漠然と応募して撃沈してしまう。。

これがまず一つ目の「回路設計エンジニアは転職が難しい」と言われる理由です。

特に転職が初めて〜2回目までの場合、なるべく効率よく、失敗のない転職活動を進めるためにも「転職エージェント」の活用をお薦めします。

あなたの電気系エンジニアとしての経験年数、設計・評価していた対象物や回路の規模、使用できるツール類、データ取りだけでなくどんな検証をしていたのか?などなど、

募集をかけている企業側としても「これは習得していて欲しい」と言う条件がいくつも設けられています。

この条件は求職者が見れる「求人票」にはほぼ掲載されていません。

面接になっても、面接官の口からはいちいち明らかにされないでしょう。

正直、せっかく時間をかけて書いた履歴書を、見込みのない企業に送って落とされることほど悔しいことはないです。

(新卒の就活を思い出してください。履歴書何枚書きましたか?)

「転職エージェント」は求職者が見ることのできない「各企業の細かい求人情報」を把握しており、「見込みのある企業(=マッチしている企業)」を候補として挙げてくれると言う役割をしています。

エンジニア専門の転職エージェントを分野別で紹介

エージェントによって、サポートしてくれる「技術分野」や「レベル」が異なります。

例えば、IT系と製造系のエンジニアでは、使うべき転職エージェントが異なるということです。

回路の設計や評価を行う電気分野の皆さんは、ものづくり系(製造系)に強い転職エージェントを使いましょう。

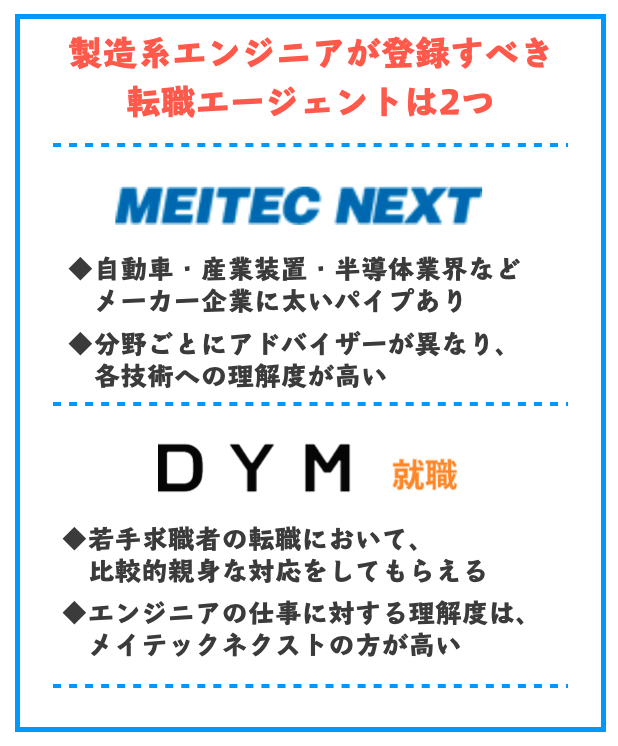

製造系エンジニア専門の転職エージェント(機械・電気・組み込み等)

機械・電気・組み込み・化学と言った製造系エンジニアの皆さんは、

上記の2サービスを活用すると良いでしょう。

上手く特徴やスタンスが被らず、有益な情報収集にもなるはずです。

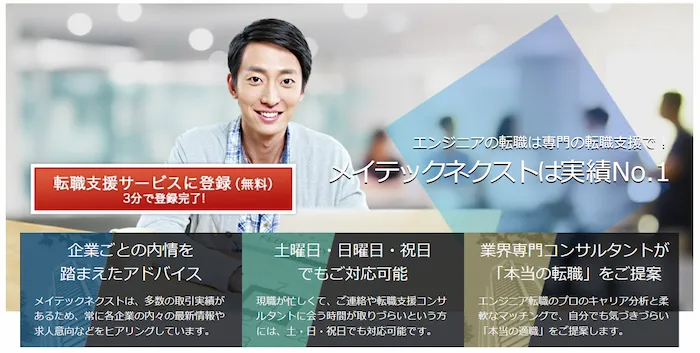

「メイテックネクスト」は、製造分野のエンジニア転職で実績No1を誇る転職エージェントです。

エンジニア実務経験者であれば、機械・電気・組み込み等、分野や工程を問わず幅広く対応できるという特徴があります。

ものづくり分野の皆さんは、まず第一選択としてメイテックネクストは登録するということで問題ないでしょう。

2つ目の「DYMものづくり」の方は、母体となっている「DYM就職」が20代半ばまでの若年層や第二新卒者の転職サポートを主としています。

このため、DYMものづくりにおいても、若手社員にありがちな悩みをよく理解してくれるアドバイザーが多いという特徴があります。

今後のキャリアをどうすべきかという的確なアドバイスも得られやすいでしょう。

でもどちらか片方と言われれば、私の第一選択は「メイテックネクスト」です。

アドバイザーに各分野のメーカー出身者を集めている転職エージェントなんて、メイテックネクストくらいなものでしょう。

時点として、関西エリアを得意とする「タイズ」も下で紹介しておきます。

関西エリアの大手メーカーから表彰される実績もある優良なエージェントですので、関西希望の方は合わせて活用すると良いでしょう。

まずは一手間を惜しまず登録して、電話・オンラインでの面談を一度は行っておきましょう。

取引している企業や、太いパイプがある企業が異なるため、お互い違った求人やキャリアの考え方を出してきて面白いと思います。

仮に転職しないとしても、皆さんがこれから働いていく上で有益な情報が得られることでしょう。

製造系専門エージェント①「メイテックネクスト」

- メーカー企業の技術職・エンジニアの中途採用が専門

- ものづくり分野だけでなく、メーカー企業内でのIT分野の求人も強い(社内SE・ソフト・ITインフラ)

- 大手エージェントより、親身で丁寧な対応のアドバイザーが多い

参考ページ:メイテックネクストの技術職からの評判ってどう?27人の口コミから分かったこと

製造系専門エージェント②「DYMものづくり」

- メーカー企業の技術職・エンジニアの中途採用が専門

- ものづくり分野だけでなく、メーカー企業内でのIT分野の求人も強い(社内SE・ソフト・ITインフラ)

- 大手エージェントより、親身で丁寧な対応のアドバイザーが多い

製造系専門エージェント③ 「タイズ」(関西メーカー限定)

- 「関西圏のメーカー企業」に完全特化したエージェント ※大阪・兵庫・京都・和歌山・奈良

- 「社風、働きごこち、会社の将来性、スピード感、やりがい」などの観点で、求職者の価値観と本当にマッチしている求人を探すことを重視

- アドバイザーは画一的な対応をせず、求職者に合わせて柔軟なコミュニケーションをする方針なので話しやすい

関西圏のメーカー企業に特化した転職エージェント「タイズ」は、関西圏にゆかりのある皆さんにはぜひ活用してほしい、優良なエージェントです。

紹介した企業(パナソニック社)から表彰を受けるほどのマッチング精度と転職成功率があり、中小エージェントながら利用者からもずば抜けた高評価を得ています。

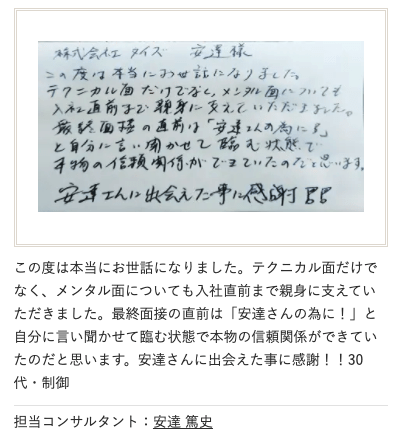

タイズ公式サイトから引用。アドバイザーの応援が熱い。

タイズ公式サイトから引用。アドバイザーの応援が熱い。自分に自信が持てず転職に不安だと言う人は、キャリアカウンセリングを頼ろう

辛い状況では視野が狭くなってしまうもので、データがどうとか、向き不向きがどうとかという話が受け入れられなくなりがちです。

私にも、転職先で成果が上げられず追い詰められ、「自宅近くの町工場で組み立て作業の求人があった。とにかく楽になりたい、そこに転職しようか迷っている」とまで悩んでいた友人がいます。

追い詰められていると知らず知らずのうちに、極端で危険な選択肢も考えてしまうもの。

もし皆さんが、今後の自分の人生や働き方に自信が持てない、現状が辛くて仕方ないという状況なのであれば、一度「キャリアカウンセリング」を受けてはいかがでしょうか。

キャリアカウンセリングはその名の通り、今後のキャリア・仕事選びについて、専門のアドバイザーに相談するということです。

これまで「キャリアに関する相談カウンセリング」というのは、ベテランビジネスマンのような方が主観的な経験則をもとに行っているケースが主流でした。

最近ではキャリア相談サービスを本格的な事業とする企業が出てきており、利用者への寄り添い方や、利用者の本当の願望や強みを見つけ出すカウンセリング・コーチング手法から絶大な人気を得ているサービスもあります。

例えば信頼できるキャリアカウンセリングサービスのひとつには、『ポジウィルキャリア』というサービスがあります。

こういったキャリアカウンセリングは単なる相談だけでは終わらず、”ライ○ップ”のごとく「仕事・キャリアに関するプロのトレーナー」が、あなたのキャリアについて数ヶ月間にわたり寄り添い、導き、二人三脚で将来を考えてくれるサービスです。

何よりこれらのカウンセリングには「転職ありきではないので、客観的かつ嘘偽りのないアドバイスを受けられる」ということが大きなポイントです。

例として紹介したポジウィルキャリアでは、初回のみお試しで1時間ほどのカウンセリングが受けられます。よかったら当サイト内の【「ポジウィルキャリア」の評判と妥当性をエンジニア目線で解説】のページを参考にしてみてくださいね。