これから転職活動を始めようという方の中には、「どうやって転職活動を進めるのがいいだろうか?」と、慎重になる方もいるのではないでしょうか?

転職活動を始めてみると、世の中には数多くの「転職求人サービス」があることがわかると思います。

生活の中でも、テレビCMや駅の広告と言った場所で転職求人サービスの宣伝を目にしますよね。

ですが、いざ転職活動を始めてみるとこんな風に迷って疑心暗鬼になってしまうものです↓

転職サイトは登録して大丈夫なのか?

どこの転職サイトが自分に向いているのか分からない。

自分で納得感を持って進めたい。ちょっと怖い。

このようにスタートから戸惑う方が大半なので、転職活動の進め方や求人サイト・エージェントの選び方をプロ目線でお話ししていきます。

中には登録しても時間の無駄だったという、評判のよくない転職求人サイトや転職エージェントも、以下の事例のように確かに存在します。

- 転職サイトに掲載されていた求人に応募したところ、面接では掲載内容と仕事内容、雇用条件を聞かされた。

- 紹介してもらえる求人が少なくアドバイスもない。結局ハローワークで探した。

- 興味のない会社に無理やり面接を進められて不信感を持った。

これらの困った事例やトラブルは、実際に転職求人サイトや転職エージェントを利用したことのある人からよく聞く話です。

そもそもエンジニアは専門性が高い職種なのに、「文系の職種と同じ転職サイトでいいのだろうか」と、疑問に思いませんか?

専門的な技術が必要なエンジニア職の場合では、「求人票と話が違う」「興味のない会社ばかり表示される、紹介される」などのトラブルが発生しています。

このようなエンジニア職の転職特有のトラブルを避けるためにも、

「エンジニアの転職支援を専門とする転職エージェント」の活用をお勧めします。

エンジニアの転職支援を専門としていることから、エンジニア特有の働き方や技術に関する話題もスムーズに理解してくれます。

- メーカーやIT企業の「エンジニア職の転職のみ」に特化している。

- サポートしてくれるアドバイザーが、技術分野ごとの職務内容、工程・スキルや、業界の内情に詳しい。

- 客先常駐や派遣をメインビジネスとする企業が、比較的紹介されにくい。

エンジニア職を熟知したアドバイザーがサポートしてくれる「エンジニア向けに特化した転職エージェント」あれば、皆さんの経験や希望を踏まえ、現実的で将来性のあるアドバイスをしてもらえます。

転職活動のスタートからつまづかないよう、前提としてぜひ覚えておいてください。

◆「レバテックキャリア」IT分野での業務系・ITインフラ・Web系に強い

- ITエンジニア経験者の転職支援に特化した専門エージェント

- 保有求人7000件以上のうち、8割以上が年収600万円以上の求人(登録者の77%が年収アップを達成した高実績がある)

- 大手IT・WEB系企業からスタートアップまで幅広い転職支援実績が多数

※サービス対象エリアは、関東(東京・千葉・埼玉・神奈川)/関西(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)/九州(福岡)

※レバテックキャリアではエンジニア未経験者の求人は取り扱っていないのでご注意ください。

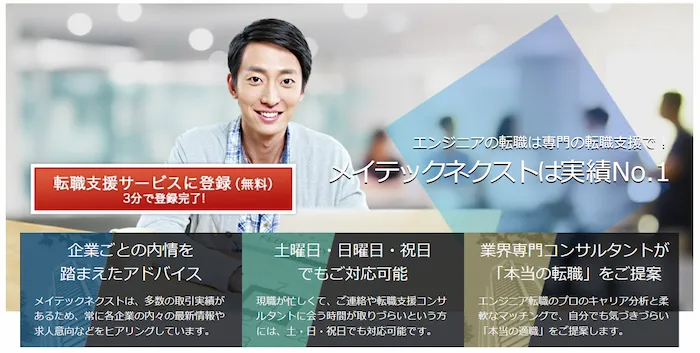

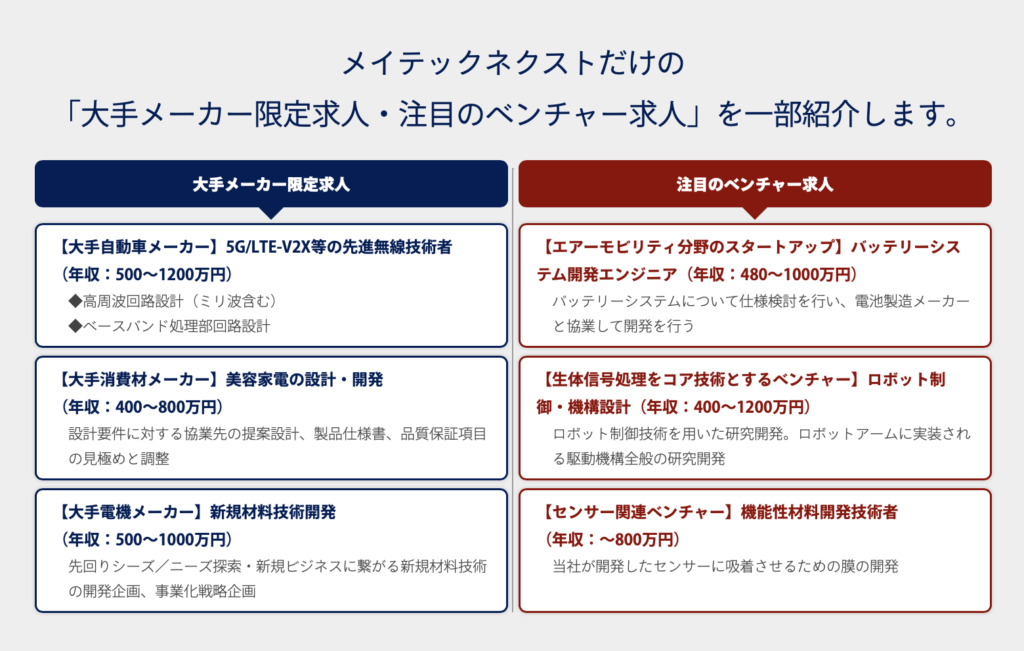

◆「メイテックネクスト」製造業・メーカーへの転職を専門

- 製造業・メーカー企業におけるモノづくり系エンジニアの中途採用が専門

- モノづくり分野だけでなく、メーカー企業であればIT分野にも強い

- 大手エージェントと比較して、親身で丁寧なアドバイザーが多い。求職者の転職活動ペースを尊重してくれる傾向。

【大前提】転職求人サイト・エージェントの仕組み

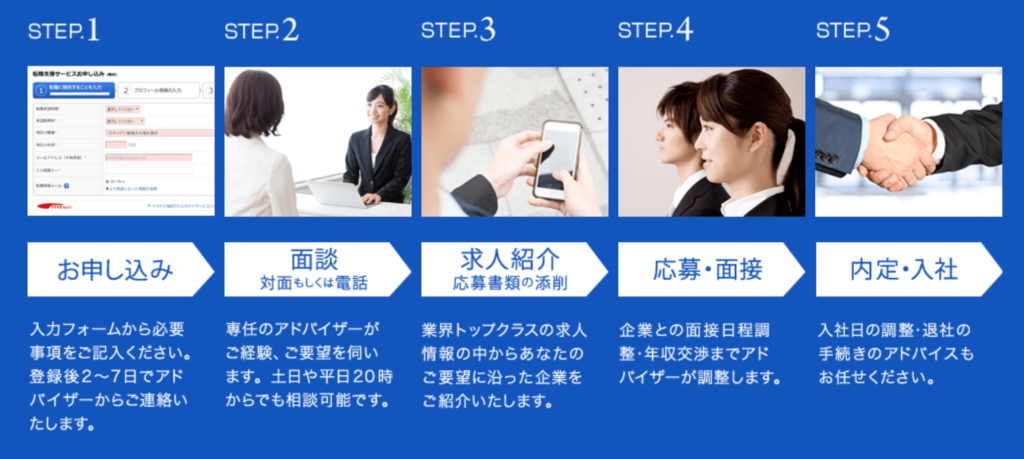

転職エージェントのサービスの流れ。料金は「採用した企業」が支払っており、求職者側は無料。

転職エージェントのサービスの流れ。料金は「採用した企業」が支払っており、求職者側は無料。転職希望者の私たちにとっては無料で利用できる「転職求人サイト」や「転職エージェント」ですが、ビジネスとして一体どうやって成り立ってるのか疑問をもつ人は多いのではないでしょうか。

こちらからお願いしているのに「無料」って不思議ですもんね。なんだか怪しいなと思うのも無理はありません。

まず大前提として「転職サイトや転職エージェントは怪しい存在ではなく、ちゃんとビジネスとして成り立っている」ことは理解しておきましょう。

これらの転職支援サービスのビジネスは、紹介されて入社する会社側、つまり、あなたが内定をもらい入社した”転職先”から料金が支払われています。

転職サイトやエージェントには、「当社が希望する人材を紹介してくれてありがとう!」という意味での「紹介手数料」ということでビジネスが成り立っているのです。

これが転職サイト・エージェントのビジネスモデルです。

募集する企業側が紹介手数料を支払うことでサービスが成り立っている。

このおかげで、「求職者(エンジニア本人)は無料でサービスが利用できる」ということになります。

転職先の企業から転職サイト・エージェントへ支払われる料金は「転職後の想定年収の30%前後」が相場です。

例えば、あなたが年収600万円という条件で転職先へ入社したとすると、転職先からエージェントへ180万円前後の料金が支払われているということです。

当然、転職するあなた自身はサービス利用料ゼロです。

「自分が転職を決めただけで、企業側は100万円以上も支払ってるの?」と思う方もいるかもしれませんね。

少子化や学生の理系離れと言った理由から、企業側からすればエンジニアの中途採用は本当に難しい状況なんです。

シンプルに言うと、営業や採用といった文系職と比べて「エンジニアは約3〜5倍ほど採用が難しい」と言われています。(求人倍率ベース)

多少コストが嵩んだとしても、人手不足で背に腹は変えられない!ということなんですね。

「転職エージェント」を活用すべき3つの理由

転職活動を進めていくとなると、実に様々な方法があります。

例えば、転職サイト、求人情報誌、企業の中途採用ページ、友人・親族の紹介、取引先にこっそり転職する、などのルートが考えられます。

では少し昔を振り返ってみて、新卒時代の就活はどうしていたでしょうか?

振り返ってみましょう。

新卒の就活ではリクナビやマイナビといった「求人サイト」に登録して、”自分でリストから企業を選び、エントリーする”ことが普通だったと思います。

(理系だと、教授の推薦というルートもありがちですね。)

ですが、転職活動の場合はちょっと違います。

転職活動では「転職エージェント」と呼ばれるサービスを活用して転職することが大多数です。

簡単な流れとして、まず転職エージェントのアドバイザーが、”あなた自身の今後の希望”や”転職したい理由”を聞き取るカウンセリング面談を行います。

このカウンセリング面談での相談内容を元にして、”現在の経験値とマッチしそうな求人募集”を最低10〜50件ほど紹介してもらう”という形式を取ります。

皆さんはその求人を見て、「この仕事は興味がある」「休みや年収はこれくらいがいい」といった風にカジュアルに話をしていけばOKです。

答えられる限り、希望に合わせて求人を探してくれます。

難しい場合には、「それなら今はまだ転職せず現職に止まったほうがいいですよ」とか、「これから需要が増える業界・仕事は●●ですよ」といったアドバイスもしてもらえます。

- あなたのキャリアに関するカウンセリング

- 業界に関するトレンドや今後のニーズについての説明

- 候補としてマッチしそうそうな求人募集の選別、アドバイス

- 経歴書の作成、添削アドバイス

- エージェントから求人企業への推薦書の提出

- 面接日程のセッティングの仲介

- 模擬面接、指導

- 面接後のフィードバックとアドバイス(不採用時には、企業からコメントがあります)

- 給料や入社日等の条件面の交渉仲介

転職エージェントの肝は”キャリアカウンセリング面談”にある。経験・スキルを理解した上で、次に進むべき道をアドバイスしてもらえる。

転職エージェントの肝は”キャリアカウンセリング面談”にある。経験・スキルを理解した上で、次に進むべき道をアドバイスしてもらえる。とはいえ、「おすすめされても、なんだか信用できない。自分の目できっちり求人内容を比較して判断したい」という人もいることでしょう。

転職エージェントを活用すべき3つのメリットと、適切な利用方法を解説しますね。

メリット① 多くの選択肢から的確な求人を選べる

転職エージェントを利用するメリットの一つとして、「多くの選択肢から求人を選ぶことができる」という点があげられます。

単に求人募集を調べて応募する、というだけならば、ハローワークや求人誌という方法もあります。

ですが、選択肢は多ければ多いほど、希望通りの求人に出会える確率は高くなります。

実のところ転職エージェントだけは、業界では「非公開求人」と呼ばれている一般の目に触れることがない求人募集を保有しています。

転職エージェントの非公開求人の例

転職エージェントの非公開求人の例メーカーにしろIT・Web企業にしろ、”おいそれと中途採用の目的や規模を公表したくない”という理由があっての非公開です。

これが想像以上に多いのです。

技術系の場合は競合他社の目を気にして、新規事業や力を入れている技術、あるいは自社が人手不足だということは隠しておきたいものです。

これらの非公開求人は、ハローワークや転職サイトのような”誰でも見れてしまうリスト”には掲載されず、企業が信頼できる転職エージェントのみが保有しているということになります。

転職エージェントでしか知ることができない求人情報を紹介してもらえるということが、「転職エージェントのメリットその①」です。

そもそもの話として、膨大な求人リストの中から「一人で選んで、応募する」としたらかなり大変じゃないですか?

転職エージェントのアドバイザーは、避けたい社風やポジション、業務内容と言ったネガティブな内容もきちんとヒアリングした上で、理由も添えて候補先を出してくれます。

ですから、実際はとてもホッとするものです。

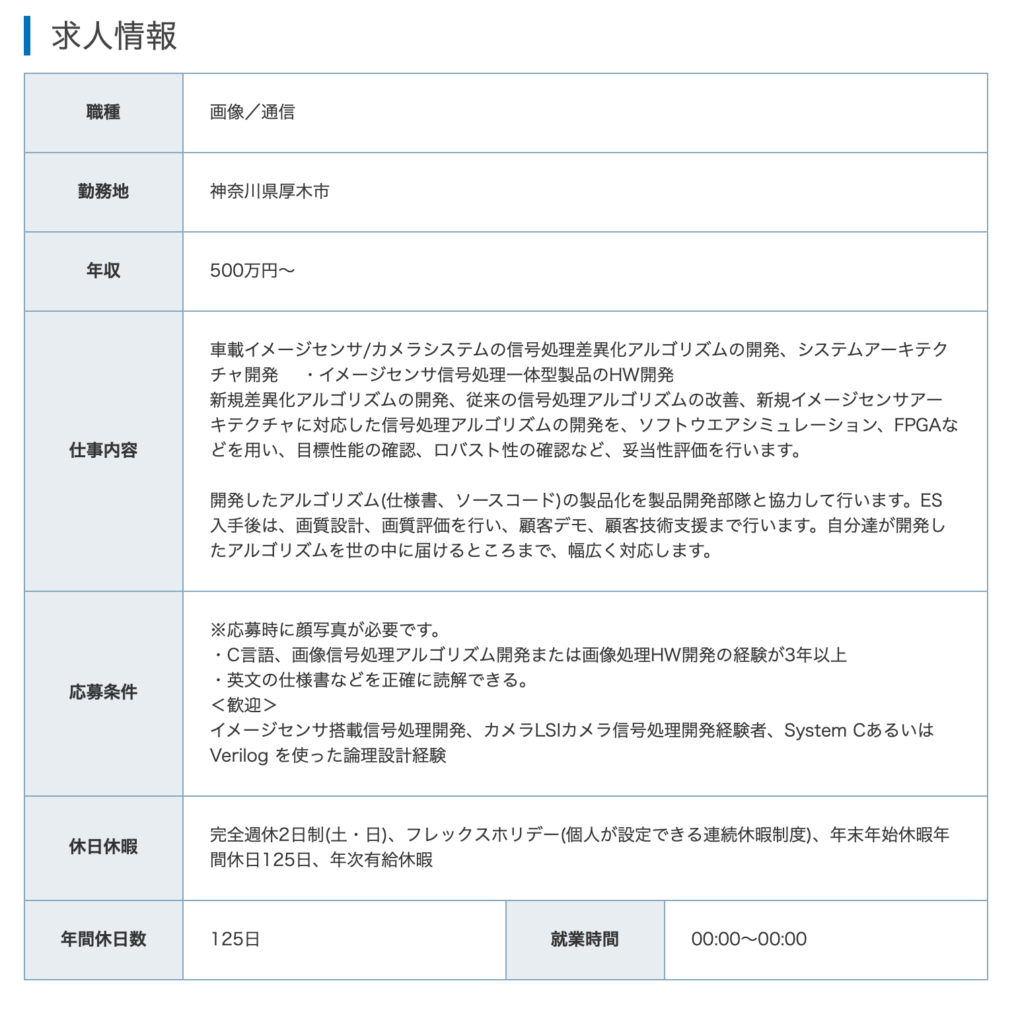

メリット② 求人票には載っていない情報が聞ける

転職エージェントを利用するメリット2点目は、求人票には載っていない”企業の内部情報が聞けること”です。

転職エージェントでは、これまで紹介をしたエンジニア・技術職の人たちからの口コミ・評判をはじめとした登録者から、働いていた企業のリアルな情報を数多く聞いています。

例えば、人間関係、実際の残業時間、社内での雰囲気などを事前に聞くことができます。

なので、「入ってみたら面接で聞いてたことと違った…」というようなミスマッチも起きづらくなります。

例:転職エージェントの求人票は粒度が細かい(企業名は当サイトでマスク加工しています)

例:転職エージェントの求人票は粒度が細かい(企業名は当サイトでマスク加工しています)転職者が短期間で転職してしまうと、転職エージェントも紹介した企業側から怒られたり案件が貰えなくなることさえあります。

ミスマッチによる退職が起きないよう、エージェント側も必死です。

後から説明しますが、エンジニア職の転職エージェント選びには大事なポイントがあります。

それは、「エンジニア職専門の転職エージェントを選ぶ」ということです。

エンジニア職は他の職種と比べて専門性が高いので、技術への理解があまりない転職エージェントもいるのです。

万が一これを選んでしまうと、「CAD?Git?って何ですか?」という次元のとんでもないアドバイザーが出てくることが普通にあります。

全然話が通じなくて、転職のアドバイスどころではありません。

(自社の営業マンや人事と話していて、知識のなさにイライラした経験はありませんか?あれに非常に近いです。)

当記事の後半「エンジニア専門の転職エージェント」では、分野と特徴ごとにエージェントをまとめています。

必ず目を通すようにしてくださいね!

メリット③ 面接日程の調整や、給料・入社日の交渉を代わりにしてもらえる

上述の通り、転職エージェントに登録すると、転職希望者に一人ひとりキャリアアドバイザーという肩書の担当者がつきます。

このアドバイザーという担当者は、みなさんが働きながらの転職活動を達成できるよう、裏で「企業との仲介役」をしてくれます。

例えば10社に応募するとしても、履歴書の提出や面接日程の調整を自力でするとなったら大変な工数がかかります。

皆さんと企業との間で希望の面接日程が噛み合わなかったりしたらヘトヘトになってしまいそうですが、こういった調整はアドバイザーが全て対応してくれます。

また、「内定はうれしいけど、前の職場より給料が2万円も下がってしまう…」なんていう時にも、アドバイザーが代わりに交渉してくれたりします。

給料アップを目指している人には心強い存在になりますし、こういう生臭い話は誰かが仲介してくれるのが一番スムーズなものです。

そのほかに入社日の調整も、いざその場になると皆さんを困らせるタネになったりします。以下のようなケースです。

「転職先の企業側から、”切りよく2ヶ月後の4月1日に入社してほしい”、と言われた。」

「でも引き継ぎの都合で、恐らく4月末にしか退職できない…言いづらい…。」

「無理矢理現職をバックれるか?縁がないと思って、この選考は諦めるしかないか?」

このような込み入った都合や流動的な状況に関しても、エージェントが間に入ってくれますのでいくらか安心できます。

※ちなみに、自分から「引き継ぎの都合で●月入社でお願いできませんか?」と言っても、譲歩してくれることは普通にあります。

転職エージェントは選び方や活用方法を間違えなければ、基本的には助けになるものと思って差し支えないです。

賢い人だと、【すぐ転職するつもりがなくとも年に1回はカウンセリング面談を受ける】という方も結構います。

「今の中途採用は売り手市場か?」「今自分が転職するとなったら、どんな企業から声をかけてもらえそうか?」を日々相談して聞いておいて、ここぞというタイミングで転職するという考え方なんですね。

転職エージェントは「相談だけ」でも対応してくれる?

まだ転職の意思が固まっていないけど、将来的に転職を考えていて迷っているという段階でも登録して構いません。

もし「相談だけならしてみたい」というスタンスであれば、以下の3点について聞いておくと後々役に立ちます。

- 今は、転職に有利なタイミングなのか?(景気、求人倍率など)

- 自分の経歴で転職した場合、条件面はよくなりそうか?(例えば、給料・勤務時間、ステップアップ等)

- 今の勤め先で働き続けることによって、今後の転職で不利になることはないか?(需要がない仕事を任されてしまっていないか?等)

こう言った「業界全体の流れ・エンジニアの需要」は、自分の勤め先では教えてくれないものです。

会社としては”本当のこと”をリアルに伝えて、あなたに退職されてしまっても困りますからね。

また、そもそも上司や人事も「自社とその周囲のこと」しか分かっていない場合もあります。

エンジニアを取り巻く全業界の事情や最新の技術トレンドなどは、そもそも知らない・興味がないということです。

転職エージェントに登録する人の70%程度は、「転職するかどうか迷ったまま登録している」という実情もあります。

転職エージェントの担当者も承知の上なので、相談や情報収集だけでも任せれば大丈夫です。

また、2〜3社のエージェントに相談することも、地味に重要なポイントです。

ノルマに目が眩んで無理やり転職させようと急かしてくるような、モラルのないアドバイザーも中にはいますから、セカンドオピニオンだと思って2〜3人のアドバイザーに相談すれば、なんとなく本当のことが分かってくるはずです。

転職エージェントを利用する上での”デメリットと失敗事例”

後悔にもつながってしまいかねない大事な部分です。

後から「まあ、しょうがないか」などとため込まないよう、以下の5つのデメリットはチェックしておいてください。

- 面接に来てみたら、エージェント側から聞いていた仕事内容・条件と微妙に違う

- 的外れな業界・業務内容の求人ばかり勧めてくる

- 嫌だと言っているのにSES(常駐派遣)の求人ばかり紹介される

- キャリアカウンセリングと言う割に、技術系の単語や仕事内容の理解度が低い

- 内定が出た企業でなんとか承諾させようと説得がしつこいことがある

転職エージェントのアドバイザーも所詮は人ですから、信用しすぎると痛い目を見ます。

担当者ごとにノルマがあったり、優先して人を転職させたい求人企業があったりと、ビジネス的な事情が顔を出してくることがあるのです。

特にエンジニア職の転職では、「④技術系の単語や仕事内容の理解度が低い」と言うことが不満になるケースが多く見受けられます。

「条件全てを満たす求人なんてないですよ。」

これも、理解度が低い文系アドバイザーの常套句です。

また、「ピンポイントで応募してみたい企業・求人がある」と言う場合は、エージェントとの面談時に明確に伝えるべきです。

どれだけエージェントが力になってくれるとは言え、エージェントと求人企業との間で付き合いがなければ、その時点でアウトです。

このように、エージェントによって「紹介できる求人・企業」には大きく違いがあるので、最初から2〜3個のエージェントには登録しておいた方が無難です。

何人かのアドバイザーと話してみれば、誰が優良なエージェント&アドバイザーなのかは分かると思います。

信頼できるアドバイザーとタッグを組まないと、転職活動そのものが億劫になってしまい挫折してしまうことさえあります。

一生に関わることなので「手間を惜しまない」ことです。

ここまで、エンジニアが転職エージェントを活用する上での”メリット・デメリット”を解説してきました。

結論としては、ハローワークや求人情報誌、求人リストが掲載されているだけの転職サイトではなく、「転職エージェント」を使いましょうと言うことになります。

転職エージェントを活用することで、求人募集を日々チェックしているアドバイザーが求人探しを手伝ってくれますから、皆さんの希望にマッチした求人募集を見つけやすくなります。

また、転職活動の必須タスクである「経歴書づくり」「面接日程の調整」「年収・入社日等の条件交渉」と言ったポイントまで、プロに任せることができます。

ところで、”転職サイト”の代表例としては「マイナビ転職」や「en転職」と言ったサイトが挙げられます。

転職サイトは転職エージェントとは別の存在で、求人募集をリスト掲載することで「掲載料」を得るビジネスです。

自分で気ままに求人を選ぶことができるメリットはありますが、私は転職サイトの利用はお勧めしません。

何故なら、リストの上位に掲載されているのは「多く掲載料を払った会社」だからです。

某転職サイトの上位は派遣会社ばかり。広告費を払えば上位に表示される仕組み。

某転職サイトの上位は派遣会社ばかり。広告費を払えば上位に表示される仕組み。転職サイトで独力で良い企業を見つけ出すんだ!などと意気込みすぎるのは、かえって危険で、果てしない労力がかかります。

独力でやり切ろうと思うなら、業界事情を日頃からチェックしていて、転職活動前からやりたい業務内容や興味のある企業が定まっているというくらいにはビジョンを明確にしておく必要があります。

技術系・エンジニア職における転職エージェントの選び方を解説

とは言え、エージェントにも超大手から小規模なサービスまで、なんなら個人事業主まで多くの種類があります。

転職サイト・エージェントによって大きく特徴が異なるのは、以下の3つのポイントです。

- 得意としている業界、職種、ジャンルが違う

- 注力している年齢層や”経験の有無”と言ったターゲット層が違う

- 実績数重視か満足度重視か?と言ったビジネスとしてのスタンスが違う

察しの良い方であればお気づきかと思いますが、「技術系・エンジニアの転職サポートのみを専門とする特化型エージェント」を利用するこそが、エンジニアの転職活動の初期段階で大事になります。

- エンジニア職の求人募集数が豊富で、情報量も濃い

- 担当アドバイザーが、技術トレンドや業界について精通している

- エンジニア職の仕事内容についての理解度が高い

- 転職成功数より、求職者の満足度やマッチ度を重視するスタンス

逆説的に言えば、

「テレビCMや電車のつり革広告で見かけるような、知名度が高い超大手の転職エージェントは使うべきではない」と言うことになります。

大手エージェントを避けるべき理由は、至ってシンプルです。

大手エージェントでは、エンジニアより文系職種の転職サポート件数の方が圧倒的に多いのです。

このため、エンジニアの仕事内容やスキルに関する理解度が高いアドバイザーが少なく、「転職しやすいかどうか?」だけで求人を案内されてしまう傾向にあるのです。

「あなたのキャリアなら、次は●●の仕事を経験した方が市場価値が高まりますよ」といった将来を見越したアドバイスが期待できなさそうなことは想像できるかと思います。

- 技術系・エンジニアの転職では、エンジニアの転職のみに特化した転職エージェントを利用すること

- 知名度が高い大手の転職エージェントは避けること(文系職のサポートが本業)

- 担当アドバイザーがエンジニア職への理解度が低い場合、アドバイス以前に会話が成り立たない

※勿論、技術系・エンジニアの求人案件の保有数や、対応エリアの広さと言った部分も比較ポイントになります。

少し調べてみれば、エンジニア専門の転職エージェントは世の中に多く存在することがわかるはずです。

例えば、IT転職大手の「レバテックキャリア」であれば、電車に広告が出ていたりもするのでご存知かもしれませんね。

エンジニア専門の転職エージェントの”デメリットと弱み”

エンジニアの転職では「エンジニアの転職に特化したエージェントを使いましょう」とお伝えしてきました。

ここで、エンジニア専門の転職エージェントにも、”弱み、苦手なポイント”があるので、心の準備のために説明しておきます。

- 小規模なエージェントが多く、アドバイザーの人数不足で対応が遅いことがある

- 小規模なため、地方エリアはカバーしていないことがある

- 「エンジニア未経験者はNG」と言うエージェントが多い

エンジニア専門の転職サイト・エージェントの弱みは、「大手と比べてアドバイザーの人数が少ない」と言う点に尽きます。

これは単純に、エンジニア職のみに転職サポートを絞っているためです。

特に「①対応が遅い」については、転職希望者が増加する2〜3月に顕著です。(つまり年度末)

2〜3月のような繁忙期に登録すると、経験が浅い人や、難しい希望を出している人には、「せっかく登録したのに連絡がこない」と言う問題が起きる可能性があります。

転職先の候補がないから連絡してこないのではなく、登録者の中で優先順位を下げられてしまっているのです。

次に、「エンジニア未経験者はNG」と言う点に関しては、第二新卒・未経験者向けの転職エージェントを活用するようにすれば良いでしょう。

エンジニア実務未経験者OKの求人獲得に注力しているエージェントや、20代前半の若年層サポートに時間を割いてくれるエージェントがありますから、そちらを活用するようにしましょう。

エンジニア専門の転職エージェントを分野別で紹介

エージェントによって、サポートしてくれる「技術分野」や「レベル」が異なります。

例えば、IT系と製造系のエンジニアでは、使うべき転職エージェントが異なるということです。

下記のように場合分けして、順番に解説します。

- ITエンジニアにおすすめの転職エージェント *業務系・Web系・ITインフラ等

- モノづくりエンジニアにおすすめの転職エージェント *機械・電気・組み込み・化学等

- エンジニア経験が浅い第二新卒者におすすめの転職エージェント

↑のリストのリンクから、そのまま当ページ内の各項目へ飛ぶことができます。

かなり長くなるので、自分に関係ない分野は飛ばしてもらってOKです。

ITエンジニア専門の転職エージェント(業務系・Web系・ITインフラ等)

ITエンジニアの皆さんは、

「レバテックキャリア」

「マイナビITエージェント」

「メイテックネクストIT」

上記の3サービスに登録しておくと良いでしょう。

どのエージェントも相談から親身に接してくれるので、安心して大丈夫です。

まず第一に登録すべきエージェントが「レバテックキャリア」です。

レバテックキャリアは、ITエンジニアの実務経験者には広く勧めたいエージェントです。

IT分野の皆さんは、まず第一選択として「レバテックキャリア」は登録するということで問題ないでしょう。

特に、年収アップとスキルアップを目的とした転職においては、豊富な知見をもとに強力な力になってくれるはずです。

保有求人の半分以上が年収600万円超えの求人となっており、中堅〜40歳ごろの「転職で失敗できない重要タイミング」の方にも多く選ばれています。

実績で見ると、2019年6月~2020年5月で転職が決定したレバテックキャリア登録者のうち、【77%】の方が年収UPを実現しています。

続いてセカンドオピニオンとして登録すべきエージェントが「マイナビITエージェント」です。

マイナビITエージェントは、ITエンジニア実務経験者であれば、業務系・Web系・ITインフラと言った分野や工程を問わず、幅広く対応できる優秀なエージェントです。

先に紹介するレバテックキャリアと比較すると、経験が浅い若手エンジニアの方にも親身に対応してくれたという口コミを見かけます。

とはいえ求人の質と量や、アドバイザー人数・専門性といった点ではレバテックキャリアが秀でています。

一人のアドバイザーだけを信用するのは危うさもありますから、レバテックキャリアとマイナビITエージェント両方の話を聞いて判断すると、焦って失敗せずに済みます。

一手間を惜しまず登録して、電話・オンラインでの面談を一度は行っておきましょう。

エージェントによって、取引している企業や太いパイプがある企業が異なるため、お互い違った求人やキャリアの考え方を出してきて面白いと思います。

仮に転職しないとしても、皆さんがこれから働いていく上で有益な情報が得られることでしょう。

1.「 レバテックキャリア」ITエンジニア経験者はマスト

レバテックキャリア」ITエンジニア経験者はマスト

- ITエンジニア経験者の転職支援に特化した専門エージェント

- 保有求人7000件以上のうち、8割以上が年収600万円以上の求人(登録者の77%が年収アップを達成した高実績がある)

- 大手IT・WEB系企業からスタートアップまで幅広い転職支援実績が多数

※サービス対象エリアは、関東(東京・千葉・埼玉・神奈川)/関西(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)/九州(福岡)

※レバテックキャリアではエンジニア未経験者の求人は取り扱っていないのでご注意ください。

レバテックキャリア公式サイト:

2.「マイナビIT AGENT」年齢・経験・エリアの幅が広いバランス型

- IT・Web業界のエンジニアを専門とする転職エージェント

- 技術トレンドの変化を早期にキャッチしており、的確なキャリアアドバイスが得られる

- 「大手からスタートアップ」「SierからWeb」「派遣・SESから正社員」と言った、キャリアチェンジでのサポート実績が豊富

※マイナビIT AGENTは求人企業の性質上、関東・関西・名古屋といった都市部での転職サポートを専門としています。

マイナビITエージェント公式サイト:

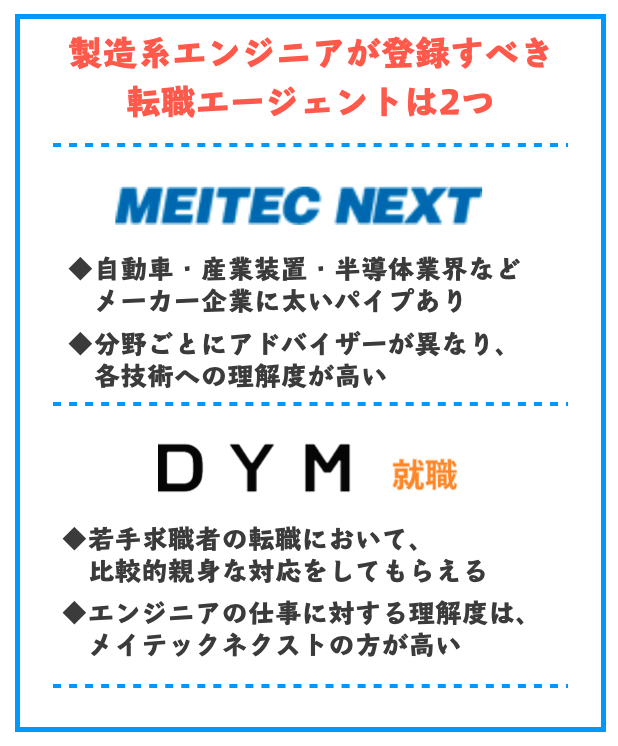

製造系エンジニア専門の転職エージェント(機械・電気・組み込み等)

機械・電気・組み込み・化学と言った製造系エンジニアの皆さんは、

「メイテックネクスト」

「DYMものづくり」

上記の2サービスを活用すると良いでしょう。

上手く特徴やスタンスが被らず、有益な情報収集にもなるはずです。

「メイテックネクスト」は、製造分野のエンジニア転職で実績No1を誇る転職エージェントです。

エンジニア実務経験者であれば、機械・電気・組み込み等、分野や工程を問わず幅広く対応できるという特徴があります。

ものづくり分野の皆さんは、まず第一選択としてメイテックネクストは登録するということで問題ないでしょう。

2つ目の「DYMものづくり」の方は、母体となっている「DYM就職」が20代半ばまでの若年層や第二新卒者の転職サポートを主としています。

このため、DYMものづくりにおいても、若手社員にありがちな悩みをよく理解してくれるアドバイザーが多いという特徴があります。

今後のキャリアをどうすべきかという的確なアドバイスも得られやすいでしょう。

でもどちらか片方と言われれば、私の第一選択は「メイテックネクスト」です。

アドバイザーに各分野のメーカー出身者を集めている転職エージェントなんて、メイテックネクストくらいなものでしょう。

まずは一手間を惜しまず登録して、電話・オンラインでの面談を一度は行っておきましょう。

取引している企業や、太いパイプがある企業が異なるため、お互い違った求人やキャリアの考え方を出してきて面白いと思います。

仮に転職しないとしても、皆さんがこれから働いていく上で有益な情報が得られることでしょう。

1.「メイテックネクスト」

- 機械・電気・化学といった、モノづくり分野のエンジニアの転職サポートが専門

- 親会社がエンジニア派遣最大手のメイテック社であるため、紹介エリアが広い

- 求人が常にあるような大手企業だけでなく、業績好調な中小企業までカバーしている

- 親身で丁寧な対応のアドバイザーが多い。あまり急かされない。

2.「DYMものづくり」若手〜第二新卒に親身な対応

- モノづくり分野のエンジニアの転職サポートが専門

- メイテックネクストと比較すると、第二新卒や若手エンジニアから「対応が親身で安心できた」と好評

- 高レベル・高条件な案件より、長い目で成長が望める若手向けの求人が多い

第二新卒エンジニア専門の転職エージェント

「技術系・エンジニア職ではあるものの1年も働いていない、退職してしまった」

「理系の大学は卒業したけど、就活をずるずる引き伸ばしてフリーターになってしまった」

「公務員試験に向け勉強していたが不合格のため、諦めてエンジニアとして就職したい」

私がエンジニアとして現役で働いていた頃も、こんな事情で秋頃に入社してくる第二新卒の若者が大勢いました。

安心してください。ともかく大丈夫です。間に合います。

「少子化」や「理系離れ」の影響で、理系大卒は第二新卒でもある程度の需要があります。

理系第二新卒の皆さんは「UZUZ(ウズキャリ既卒)」「就職Shop」「DYMものづくり」の3つのエージェントに登録しましょう。

上手く特徴やスタンスが被らず、有益な情報収集にもなるはずです。

「なんで3つも?」と思いますか?

言い方が悪くて恐縮ですが、いくら需要があるからと言っても所詮は第二新卒、大した経験もないのにカンタンに転職できると思うのは油断しすぎです。

残念ですが感染症による影響もあって、「テレワークでは教育が難しい」というのが企業側の本音です。

若年層の求人倍率はピークを過ぎてしまいましたので、複数のエージェントに登録して自分が納得できる選択肢を増やす努力をすべきでしょう。

(だって就職できればなんでもいい、というわけではないですよね。)

いずれにせよ「UZUZ(ウズキャリ既卒)」「就職Shop」「DYMものづくり」の3社、一手間を惜しまず登録しましょう。

取引している企業や太いパイプがある企業が異なるため、お互い違った求人をお勧めしてきて面白いと思います。

未経験からエンジニアになる方法は?

厳しい話、2021年現在では景況感も後退局面に入り、「テレワークでは新卒エンジニアの教育が難しい」という企業の本音も聞こえてきています。

求人数自体は減っておらず、むしろ募集数自体は若干増えつつあるくらいなのですが。

実のところ、企業側としては「未経験者でも、せめて最低限の教育さえできれば任せられる仕事はあるのに、、、」と頭を抱えているのが本音です。

テレワークが普通となった現状では、全くのエンジニア未経験者では最低限の教育すらできないという悩みがあるのです。

いきなり転職しようと考えず、エンジニアに転職するための準備期間なのだと捉えて自分なりに学習を始めてみるのが大事です。

未経験からエンジニアに転職するための2つの方法と注意点

現時点で未経験からエンジニアに転職したいとなると、2つの方法が考えられます。

- 研修カリキュラムがある「エンジニア派遣会社」に応募・転職する。

- 「プログラミングスクール」に通って初級者レベルまで勉強してから、応募・転職する。

どちらがいいかと言われれば「②プログラミングスクールに通って勉強してから転職」一択でしょう。

エンジニア派遣・プログラミングスクールどちらの教育カリキュラムもよく知っている身からすると、「①エンジニア派遣会社」のエンジニア研修は”付け焼き刃レベル”なのです。

というのも、エンジニア派遣会社の研修カリキュラムは、派遣先の社員によるOJT教育も前提とした本当の初級段階の内容なのです。

これだと結局、派遣先としては「リモートワークの現状ではOJT教育ができない」と言う問題に直面してしまいます。

こうなるとどうなるか?派遣先が決まらないまま、ずーっと研修センターにカンヅメになることが予想されます。

先日Twitterで見かけた投稿だと、「大手のIT系派遣会社に入社したが、派遣先が決まらないまま研修センターで200日待機している」というものがありました。

待機期間中も給料は出るとは言え、ほとんどの場合は6〜8割の給料で、残業もありませんから手取り15万ほどでしょう。

この一方で「②プログラミングスクール」であると、デメリットとしてスクールに通うための費用や勉強期間が必要にはなるものの、非常に濃厚なスキルを習得することができます。

初級者としては、入社後もスムーズに業務スタートできる程度と思っていただけると良いかと思います。

何より、優良なプログラミングスクールであれば「このレベルまでスクールで教育されてるならば、採用してもいいよ」という顧客企業が大勢いるのです。

2019年中までであればお金をかけずとにかく転職してしまいたい人はエンジニア派遣、しっかり勉強してエンジニアになりたい人はプログラミングスクール、と言うふうに選ぶことができました。

しかし、現状はプログラミングスクールに通うことが無難でしょう。

このため、スクール側としてもお金と時間を無駄にさせないために「無料での説明会・相談会・カウンセリング」などを行っています。

まずはスクールのオンライン説明会や相談会に参加して、

- 本当にエンジニアとして働けるのか?

- どの程度大変か?

- 完走できない人はどれくらいいるのか?

こんな内容を質問してみるといいでしょう。